NEWS / BLOG

お知らせ・ブログ

暗号を解いているみたいに楽しく特殊音を学ぶ

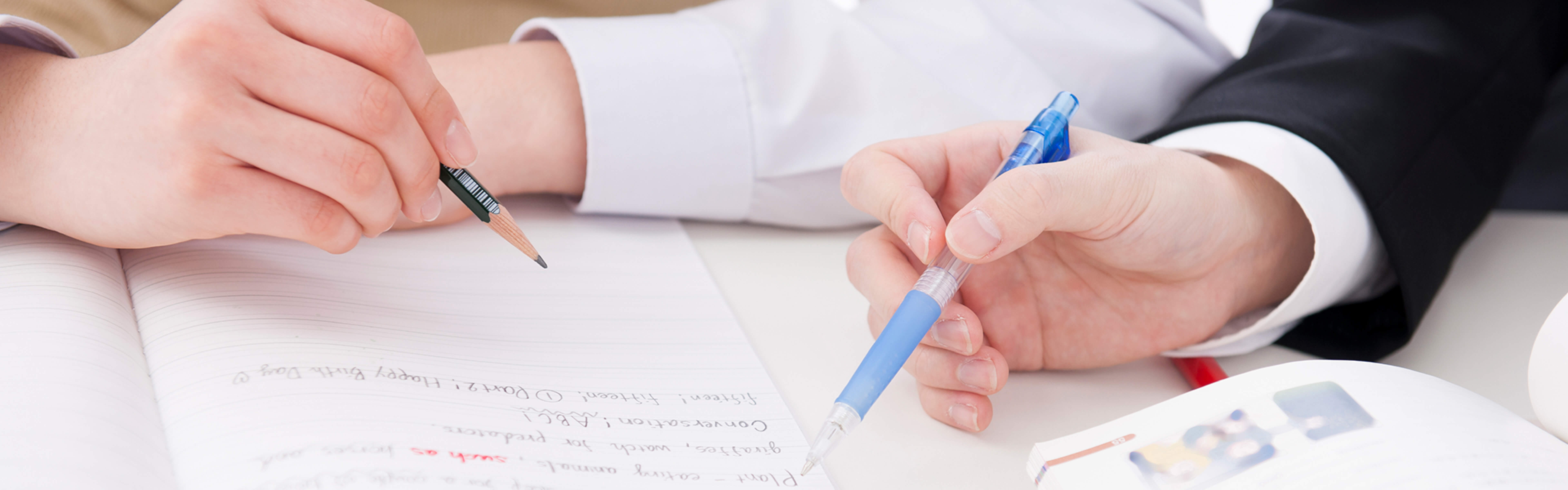

「文字と音の変換」がうまくできず、「きゃ、きゅ、きょ」などの拗音、つまる音「っ」の促音といった、特殊音が苦手なお子様もいらっしゃいます。

よくある間違いは下記のようなものです。

きゃべつ→きやべつ

きって→きつて

でんしゃ→でんしや

そんなお子様には「言葉の音を記号でビジュアル化」をします。

例えば、50音の「あ~を」を●、「ん」を△などの記号に置き換えます。

小さい「っ」を小さい「▫」、小さい「ゃ・ゅ・ょ」は小さい「▴」で表してみましょう。

【例】

きゃべつ→●▴●●

きって→●▫●

でんしゃ→●△●▴

左側の文字を絵で表したり、慣れてきたら口答でいうのもいいですね。

(まずは簡単なものから始めてみましょう)

何かの暗号を解いているような遊びの中で自然と身につくと楽しいですよね。

支援を受けられているお子様の中には、長い言葉を見つけて記号を並べることが出来てきたお子様もいましたよ。

音韻意識でのつまづきは、いずれ漢字の読みの困難さになり、読めなければ書くことの困難さを招くこともあります。

苦手意識が根付いてしまう前に気付いてあげることは、学習意欲を低下させないためにもとても大切なことであると、私たちは考えています。

(参考文献:『LDの子の読み書き支援がわかる本』小池敏英 監修)

<担当:前田>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

休みの過ごし方、どうされていますか?楽しく学べるアプリのご紹介

秋らしい季節で過ごしやすくなってきましたね。

運動会の振り返りで平日がお休みになったり、秋休みがある自治体もあるかと思います。

コロナ禍でなかなかお出かけができない、そんな時お子さまとの過ごし方で悩まれている保護者の方もおられるのではないでしょうか。

お家での過ごし方としてゲームや動画を見ることが多いと思います。

今日は、隙間時間に楽しみながら感性を育んだり学んだり、大人も楽しめるアプリをご紹介したいと思います。

見すぎることが心配な場合は

①保護者の所持品を「かしてあげる」

②始める前に約束をする(大人がいるところで使う、時間を決めるなど)

③スクリーンタイムなどを活用する

などが、お互いが心地よいコツになります。

ついつい見すぎてしまうということは、それだけ魅力に感じさせる内容なので、そこは一度共感し、できたら共有するといいと言われています。

◆未就学・低学年~におすすめ

「わたしのはらぺこあおむし」

エリック・カール作の児童絵本がアプリでも遊べるように!

あおむしにご飯をあげたり、絵を描いたり。

たくさん食べて遊んだ後には…大人も楽しめてほっこりするアプリです。

ウォレスに通っている子供さんに教えていただきました。

「あいうえおにぎり」

ひらがな1文字から、単語や形の名前など楽しく学べます。

ヒントが出る時間を変えることができます。

シリーズに「なぞりがき」、「さんすう」、「カタカナ」もありますよ。

「にほんご-ひらがな」

ひらがな1文字のなぞり描きや、文字の並べ替え、楽しいカルタもあります。

◆小~中、特別支援まで網羅!

「NHK for school」

教育テレビの番組が閲覧できます。教科書で学ぶよりストーリー仕立ての動画だと、頭に入ってくることありませんか?おすすめは「u&i」です♪

◆公園やハイキングで気になったら…

「ハナノナ」

アプリを立ち上げてカメラをかざすだけで植物の名前を教えてくれます。

それまでただの花、草に見えていたものが、名前を知ることで途端にいろんな種類が生えていることに気が付きますよ。

◆大人も難しい!?

「Arts & Culture」

世界中の有名なアート作品が閲覧できたり、ゲームとしてクイズやパズル、塗り絵ができたりします。

芸術の秋にいかがでしょう?

◆心の日記をつけてみよう

「muute」

日記をつけるように、その時の気持ちを記入すると、1週間や1か月の感情のリズムがわかりますよ。

AIが分析してくれ対処法なども教えてくれます。

私は休みの前日、お休みの日が「快」の気持ちが高い傾向でした笑

※appleとandroidどちらかの場合もあります。お持ちの機種に合わせてお使いください。

<担当:近藤>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

大人も一緒に学びたい「Iメッセージ」の伝え方

以前のブログに、語彙を増やすことの大切さを書かせていただきました。

→WALLESSブログ「突然の感情爆発!急なフリーズ!原因はどこに…?」

今回は、語彙を増やすことに続いて、身につけていただきたいことの1つをお伝えいたします。

コミュニケーションを取るうえでアサーティブに考える、という方法があるのをご存じでしょうか?

人間関係のもち方には、大きく分けて3つのタイプがあるそうです。

①自分より他者を優先させ自分のことは後回しにするタイプ(非主張的)

②自分のことだけを考えて他者を踏みにじるタイプ(攻撃的)

③①と②の黄金比ともいえるあり方で、自分のことをまず考えるが、他者にも配慮するタイプ

アサーションとは③のタイプを言います。

(この考え方は、古くは60年代のアメリカの公民憲法を中心に始まった人種差別撤廃運動で、キング牧師が非暴力運動を行う際に大きな役割を果たしました。)

わたしたちの生活の中ではどうでしょうか?

例えば、お子様が遊びに行って約束の時間になっても帰ってこなかったとき、どのように話しますか?

・帰ってきたのを見て、何も言わない。

・「こんな時間までどこに行ってたの!お母さんは、ずっと待ってたんだよ!待っている人のことも考えなさい!」といきなり怒鳴る。

・「おかえりなさい。帰ってくるのが遅かったから心配したけどなにかあったの?心配するから、連絡をくれるとうれしいな。」相手を責めるのではなく、しっかりはっきり自分の気持ちをと願いを伝える。

わが子の帰りを心配して待っている気持ちは誰でも同じだと思いますが、言葉のかけ方ってやはり大事ですよね。

帰ってきたわが子にかける最初の一言で、その後のお風呂→夕飯→宿題などの行動や家庭内の雰囲気が変わってくるのであれば、一番良い方法を取れるのがベストですね。

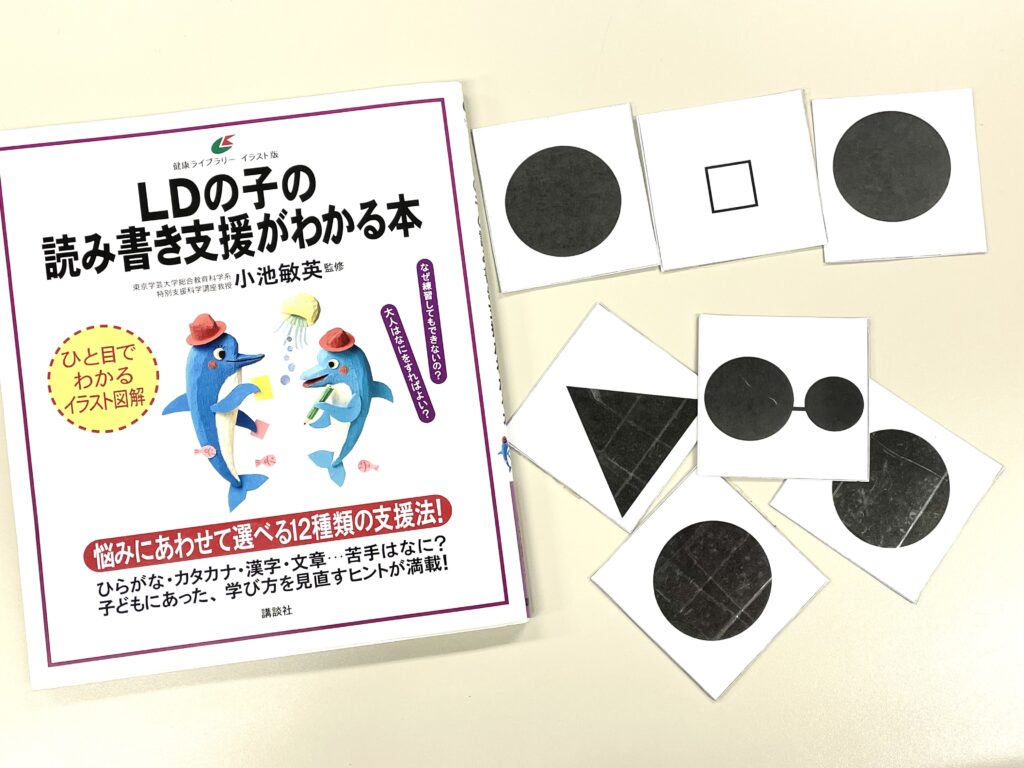

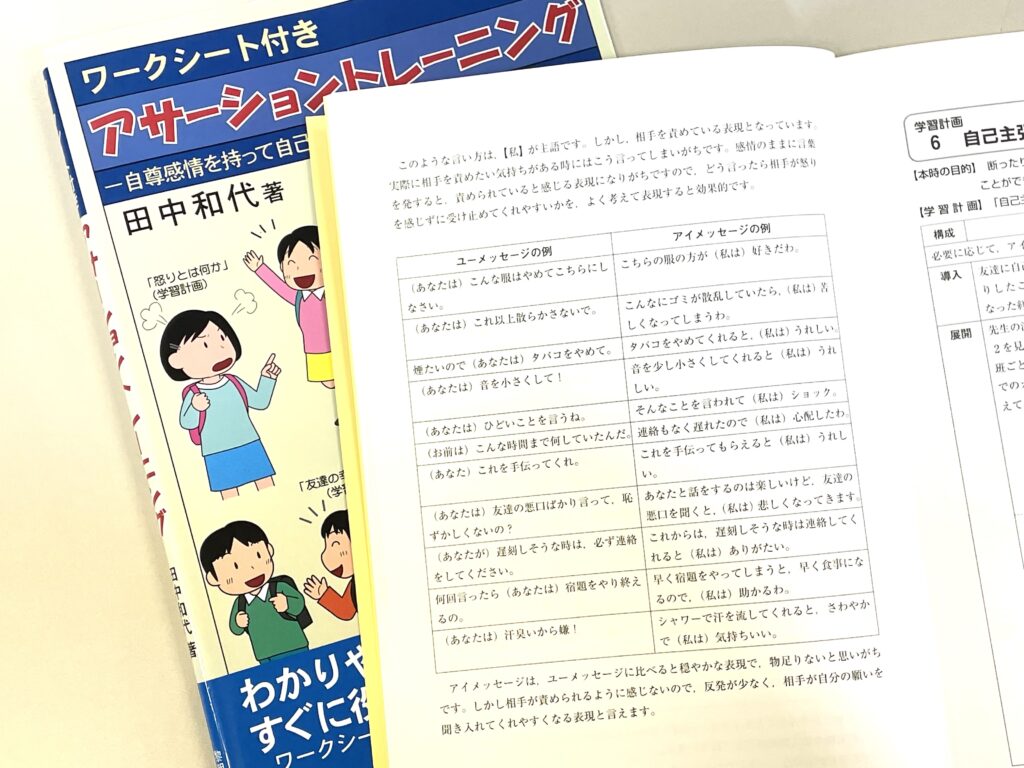

WALLESSではお子様とも、「I(アイ)メッセージ」「YOU (ユー)メッセージ」という言葉を使いながら、自分の気持ちをどう相手に伝えると良いかを一緒に考えるワークを進めています。(画像参照)

今、自分の気持ちはどうなんだろうということを考えながら、相手にどう伝えると良いかも同時に考えていきます。

やり方がわかってくると、「Iメッセージ」の考え方ができるようになってきます。

これは大人にも通づるもの。

一緒にやりながら、自分の気持ちを相手に伝えることってとても難しいなとスタッフ自身もいつも感じています。

(参考文献:『アサーショントレーニング さわやかな〈自己表現〉のために』著者:平木典子)

(画像:『アサーショントレーニング』著者:田中 和代)

<担当:前田>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

ほめる親より 気づく親に

「ほめて 伸ばしましょう」

この言葉にプレッシャーを感じているご家族は多いのではないでしょうか

「うちの子、ほめるところがないんです」

「どうほめて良いのか分からなくて…」

「すごいね…しか言えません」

よく聞くお悩みです。

そんな時は、視点を変えるだけで声かけが楽になることがあります。

それは「ほめる」ではなく、「気づく」と視点を変えることです。

テストで〇〇点をとってきた時

→「〇〇点とって、すごいね!」

工作を仕上げた時

→「上手にできているね!」

このような言葉かけはお子様にとって、とても嬉しいものです。

さらに、お子様の“もっと頑張ろう”“次も頑張ろう”という気持ちを継続してもらうためには

「前日にたくさん勉強を頑張ったから、〇〇点取れたね!」

「ここの部分、とても工夫しているね!」

など、「結果」に対する評価だけではなく、その「過程(プロセス)」の評価の言葉を添えてみましょう。

そうするとお子様もきっと

「いつも見ててくれているんだ」

「結果だけじゃなくて、その過程(プロセス)も大切なんだ」

と気づいてくれると思います。

「ほめる」だけではなく、お子様が自分でも気づいていない成長や努力に「気づく」こと。

そして、それを言葉で伝えてあげることが、さらなるお子様の成長につながるのかもしれませんね。

<担当:石倉>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

自分で計画を立てられるようになるための一歩

夏休みが終わってしまいましたね。

子どもたちはたくさんの宿題をこなし、普段できない経験をし、そして自由に使える時間を前に退屈さを感じることもあったようです。

「TIME IS MONEY」

時は金なりといいますが、なにか目的を果たすためには計画的に時間を使う必要があります。

大人の私自身も限られた時間を有効に使うにはどうしたらいいか、日々試行錯誤しています。

自分で目標を見据え、計画的に行動ができるようになれたら素敵ですよね。

お子様の中には、見通しを持つことや自分で計画を立てることが苦手な方もいらっしゃいます。

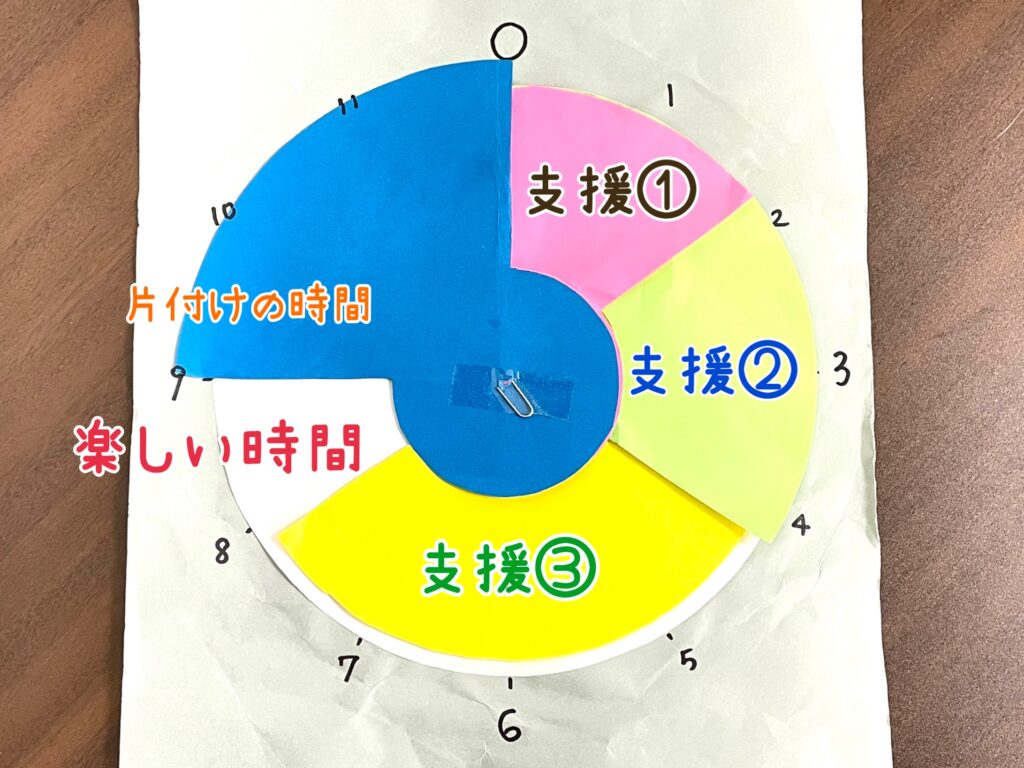

そのようなお子様には、視覚的な支援を取り入れています。

この円グラフは、色のついた部分を出し入れすることができ、長さを変えられるのがミソです。

いつも最後に得意な工作の時間を設けているお子様は、これを見て、お勉強を早く終わらせれば楽しみな時間が長くなることが分かったようです。

そしてテキパキと課題をこなすことを意識できるようになりました。

どうしても脱線してお話したくなってしまうお子様には、あとでお話ができる時間がちゃんと設けられていることを伝えられます。

目に見えることで安心感を与え、お勉強にも集中して取り組んでもらうことを目指しています。

未就学児のお子様と接していると、時間の感覚というのは成長とともに獲得していくものなのだとあらためて気づかされます。

「あと5分」と言われたら、「あ、もうすぐだ」と多数の大人は感じるでしょう。

「あと5分でお母さんが来るよ」と言っても、時間の分からないお子様には5分が短いのか長いのか、どれくらい待てばお母さんが来るのか、全く見当もつきません。

そして見通しが立たないので、不安になってしまうのです。

伝え方を工夫することは、子どもの成長を助けるうえでとても重要なのですね。

<担当:南部>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net