NEWS / BLOG

お知らせ・ブログ

苦手な読書感想文が書きやすくなる方法

読書感想文は苦手なお子様が多いと思います。

読書感想文の書き方について、お子様が書きやすくなるように保護者の方からアドバイスしていただけると良いですね。

読書感想文で大事になってくることは、言いたいことをまとめることになります。

ただ、その言いたいことが中々思いつかないお子さんも多いと思いますので、まずは一番記憶に残ったシーンを見つけてもらうことから始めましょう。

例えば、「ももたろう」をお題に書いてみようと思います。

ももたろうで、皆さんの印象深いシーンは何でしょうか?

きびだんごで仲間になっているシーン

鬼を懲らしめるシーン

これらに対して、どのような感想を抱くでしょう?

●きびだんごで仲間になっているシーン

→きびだんごはどれほど美味しいのだろうか

→自分が、犬・サル・キジだったら同じようについていくだろうか?

→自分が桃太郎だったら、危険な旅にきびだんご一個で誘わない!

●鬼を懲らしめるシーン

→あんな凶悪な的に立ち向かうなんて、桃太郎は何て勇敢なんだろう

→あんなに痛めつけなくていいのに、話し合いで解決は出来なかったのかな

このように選ぶシーン、抱く感想はそれぞれのお子さんにとって違ったものになっていきます。

この辺りを聞いて、メモをしていきましょう。

―――――――――――――――――――――――――――

【メモ】

本を選んだ理由

↓

本のあらすじ

↓

本のお気に入りのシーン(登場人物)

↓

登場人物と自分の似ている所、違う所

↓

まとめ(こうなりたいなどの目標)

―――――――――――――――――――――――――――

感想については、自分とその登場人物が似ているところがあるのか、違う所はあるのか。

登場人物の行動で感動したこと、心動かされた行動は何かなどを聞いていきます。

この辺りを一緒に聞いていくのは、お子さまの考えが知れておもしろそうですね。

ただ、すぐには出てこないお子さんも多いと思うので、順番を入れ替えて、どんな人物が出てくるかなどを聞いていきながら、一番好きな登場人物などを聞いていっても良いかもしれません。

そして、前半に示したメモを埋めていったら、メモの順番に本文を書き始めます。

あらすじや登場人物に関しては、好きなシーンに関係してくるお話や、その場面に出てくる人物を書いていくといいかもしれません。

関係しない登場人物は省いてもよいでしょう。

この辺りは要約になるので、そこまで多くない分量で納めましょう。

次に、好きなシーンについては、詳しく書いていきます。

まず、好きなシーンの状況を本文の言葉を抜き出しながら書いていきます。

そして、それに対しての感情を書いていきます。

その時に、自分と似ているところや違うところ、憧れる所などを書いていくと書きやすいかもしれません。

私が書いてみるとこんな感じです。

あらすじ部分は省略し、感情の部分から書きましたが、このように、自分との対比などを入れながらの感想、将来的にどのようになっていきたいのか、まで書けたら素晴らしいですね。

憧れるところなど、すぐには書けない部分も出てくると思いますが、枠組みがあることで少しでも楽になっていたたけるのではないでしょうか。

保護者の方から具体例などを提示し、その中から選んで自分の言葉で書いてもらう、というのも一つの方法です。

また何かご質問等ございましたら、LINEなどでお気軽にお問い合わせください。

少しでも読書感想文を書くのが楽しくなることを祈っています。

<担当:中道>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

突然の感情爆発!急なフリーズ!原因はどこに…?

あなたはこういった会話を耳にしたことはありますか?

「あの人は語彙力が高いよね」

「自分にもっと語彙力があれば…」

語彙とは「ある一定の範囲に用いられる単語の集合」のこと。

そして語彙力とは「その人が持っている単語の知識と、それを使いこなす能力」のことになります。

例えば人にものを伝えるとき、語彙をたくさん知っていると、まずは多くの単語の中から適切な単語を選び、語彙力が高いと、それらを組み合わせまとめることで、非常に分かりやすく伝わりやすい文章が出来上がります。

しかし、文章を受け取る側も、使われた語彙を知っていないと理解できないままに終わってしまいます。

相互に同じくらいの語彙を持ち合わせていることが望ましいですね。

お子様がコミュニケーションを取るうえで重要なこととして、まずはこの語彙を増やすことも一つ上げられます。

語彙が少ないと自分の気持ちや、状況を説明するときにどういう言葉で伝えてよいかわからず、突然の感情爆発や、急なフリーズにつながってしまうこともあるかも知れません。

また、相手の話が理解できず、トラブルにつながることも少なくありません。

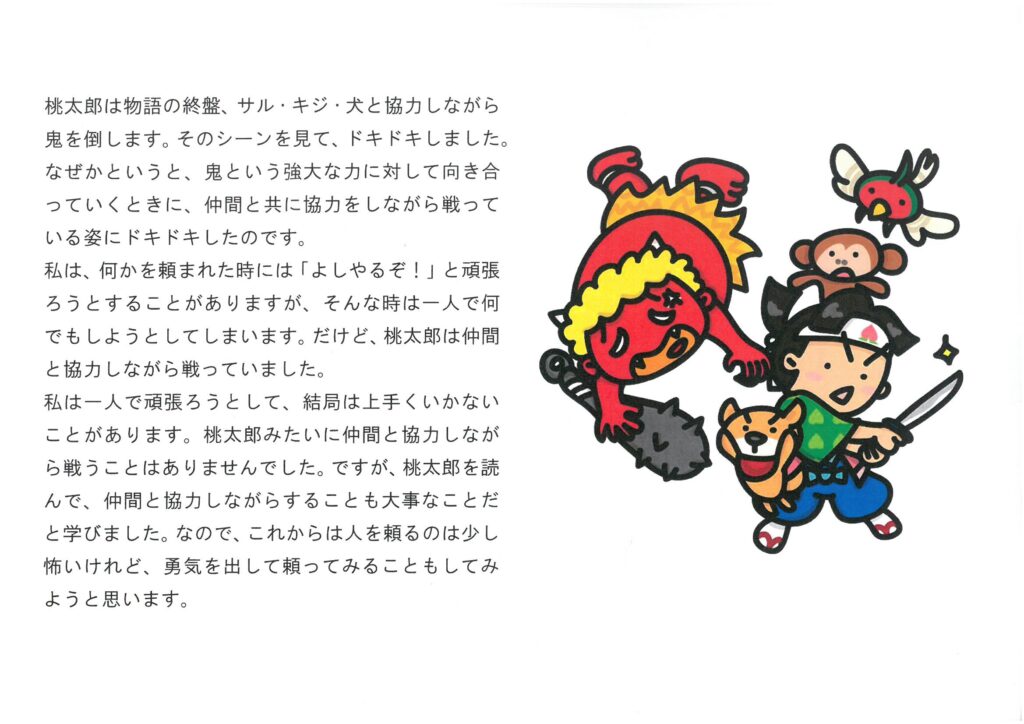

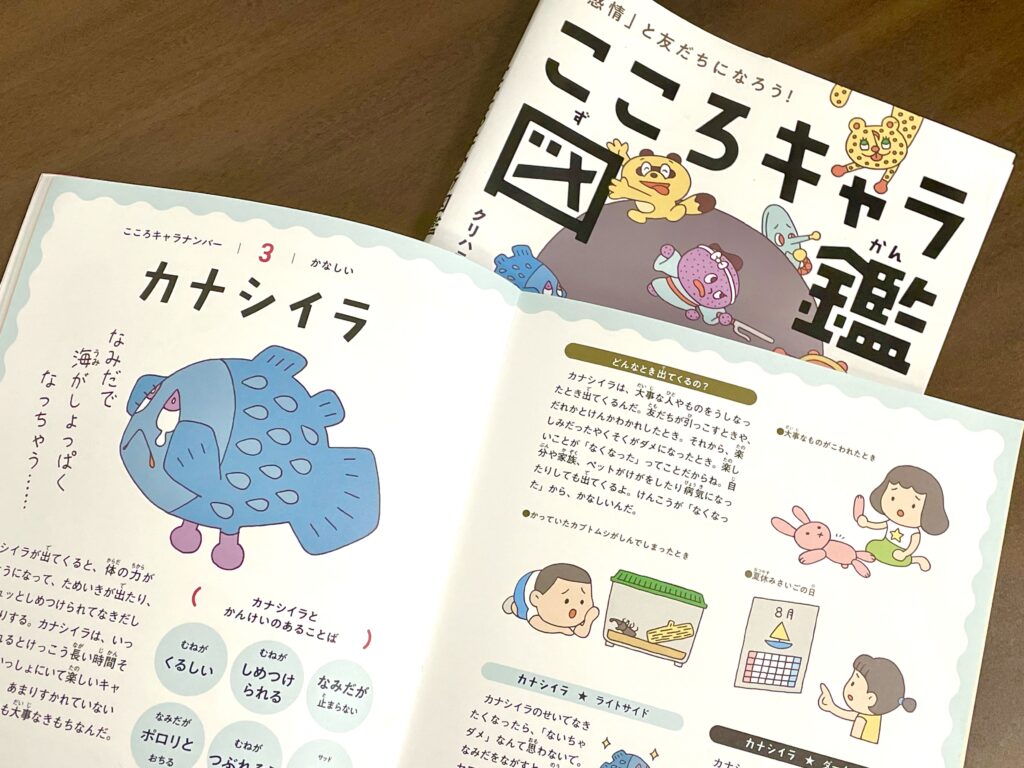

語彙を増やすためにWALLESS ACADEMYでよく使わせて頂いているのがこちらの本。

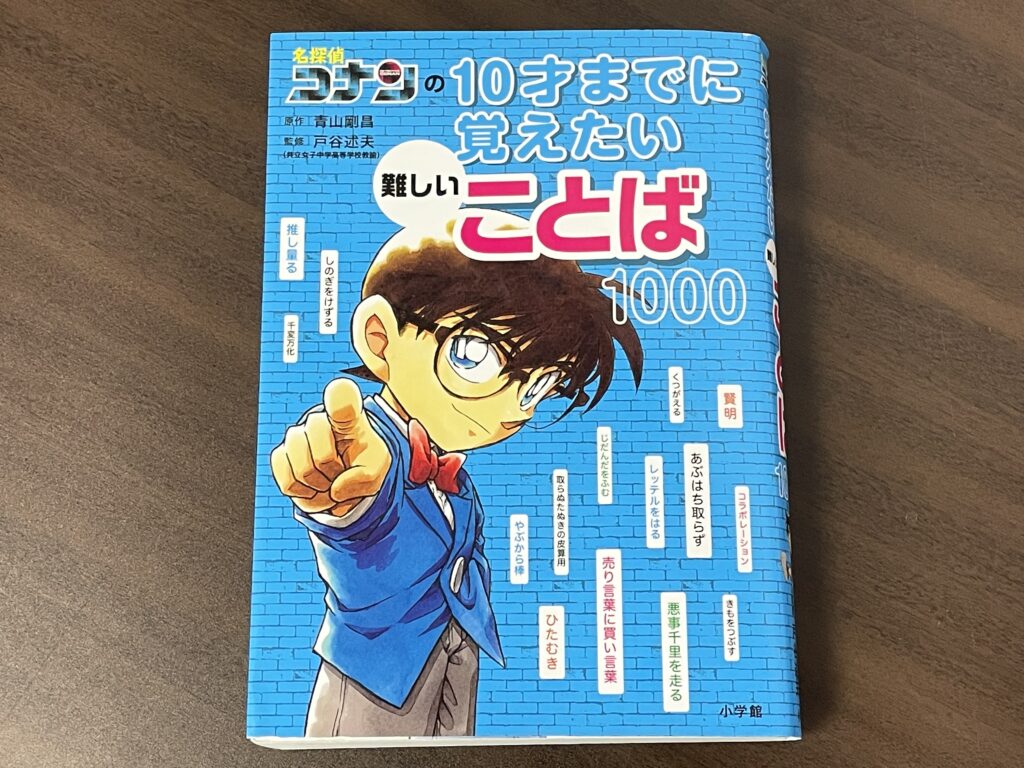

これらの本をもとに、わかりやすく一つ一つ、手作りで視覚的に理解できるようイラストで表現したプリントを製作しています。

文章では理解が難しいお子様もこれだと理解が早く、やる気をもって取り組んでくれることが多いと感じています。

他にも、相手とのコミュニケーションの中で、同じことを言われてもどうとらえていくとよいかというワークも、語彙を増やすことと同時に進めているお子様もいらっしゃいます。

こちらはまた別の機会にお話しさせていただきますね。

~スタッフの余談話をちょっと…~

Aスタッフが作った、視覚支援のためのイラストプリントが少しわかりにくいと、Bスタッフが絵の説明を求めました。Aスタッフは絵を見ながら説明してくれ、Bスタッフはそれを聞いて納得、授業ではそのように話すと伝えました。すると「いいえ、それでは視覚支援にはならないので作り直しますね」と言ってすぐに作り直していました。言葉の説明が必要では視覚支援ではないというAスタッフに、Bスタッフも改めて大切なことだと感じました。

このように、お互い素直に受け入れ柔軟に対応できるところも弊所スタッフの素敵なところです。

(参考文献:『名探偵コナンの10才までに覚えたい難しい言葉1000』原作:青山剛昌、監修:戸谷述夫)

<担当:前田>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

どんな遊びの中にも「考える力」と「学び」がある

お子様たちの楽しみにしている夏休みまであと数日となりました。

さて、保護者の皆様は夏休みを前にいかがお過ごしでしょうか?

楽しい気持ちで過ごされている方もいらっしゃれば、不安な気持ちで過ごされている方もいらっしゃるのでは?

ところで、お母様、お父様が子供の頃は、どんな夏休みをお過ごしだったでしょうか?

お友達と遊んだ

海に行った

宿題が多かった

親戚の家に泊まりに行った

色々な思い出があるのではないでしょうか?

私たちが子どもだったころと今の子供たち、時代が変われば遊びも変わります。

昭和の時代には、メンコ、コマ遊び、あやとり、竹馬などが「遊び」の主流でした。

平成に入ると、テレビゲーム、ゲームボーイ、カードゲーム、たまごっちなどが「遊び」の主流でした。

遊びの種類は変わっても、「遊びから学ぶ」という根底にあるものは変わらないと思います。

手先を使った遊び、体全体を使った遊び、思考力が必要な遊び…

遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶこともあります。

お子様はどんな遊びがお好きですか?

ウォレスを利用してくださっているお子様は、皆さんそれぞれの「好き」「得意」を持っています。

一人ひとり「好き」「得意」は違います。

それは、一人ひとり違った人間だからです。

違った考え方を持っているからこそ、それぞれの「好き」「得意」を生かした「遊び」ができるのです

例えば、ゲームが好きなお子様。

戦い物のゲームをするにも、勝つためにどうすればいいのか考える必要があります。

また、機械を操作をする必要があるため、手先も使います。

ゲームという「遊び」の中にも「考える力」が必要になってきます。

公園でおもいっきり体を動かすことが好きなお子様。

滑り台に上って滑る、ブランコをこぐ、鉄棒をする、砂場で遊ぶ、虫を捕まえる…などなど。

公園で遊ぶと言ってもたくさんの遊び方があります。

そしてその中でも、体を動かすためにどういった体の使い方が必要になってくるのか、無意識のうちに考えているのです。

ここにも「遊び」の中に「考える力」が必要になってきます。

子どもの発想は、本当に豊かです。

自分でいろいろな遊びを見つけ、展開させていきます。

私たち大人にはない視点で、どんどん遊びを作っていきます。

遊ぶことでいろいろな刺激を得ているのでしょうね。

2021年の夏は人生で一度しかありません。

今年の夏もコロナ渦で色んなことで制限されることがあるかもしれません。

そんな中でも子どもたちには一生に一度しかないこの夏を思いっきり楽しんでほしいです。

生活リズムが乱れないように、“〇〇ばかり”にならないように見守っていただきながら、たくさん遊び、たくさん学んで、人生に一度しかない2021年の夏が、皆さんの人生の思い出のアルバムの素敵な1ページになりますように。

<担当:石倉>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

ウォレススタッフ選!夏休みに親子で観たいおススメ映画特集

ウォレスに通ってくれているお子さんは、みんなとても頑張っています。

親御さんも皆さん、仕事に家事に育児に…いつも頑張られていることと思います。

もうすぐ夏休み!

お子さんと一緒に過ごす、貴重な時間。

コロナ禍で、「お家でなにして過ごそう?」と考えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで!

ウォレススタッフ選。夏休みに親子で観たいおススメ映画特集をお届けします。

ウォレスで支援に使っている教材『こころキャラ図鑑』には、「カナシイラ」というキャラクターが出てきます。

カナシイラは誰の心の中にも出てくるキャラです。

涙を流すと、脳からセロトニンという心を落ち着かせる物質が出て、泣いた後はすっきりすると言われていますね。

最近泣いていないなぁと感じている子には、感動する映画を見て涙を流してみようと提案したりもしています。

というわけで、今回は泣ける感動作を中心にご紹介いたします。

是非参考にしてみてくださいね。

【ウォレススタッフ選 夏休みに親子で観たいおススメ映画特集】

『バケモノの子』

・・・気になる方、スタッフNが熱く語ります!

『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル』

・・・クレヨンしんちゃんて、泣けるんです!

『STAND BY MEドラえもん2』

・・・大ヒット映画の続編。ドラえもん50周年記念作品!

『ベイマックス』

・・・ベイマックスのお顔に癒される。3回泣くところがあるらしい?

『君の名は。』

・・・都会の美しさを描く新海誠作品。RADWIMPSの音楽にもグッときます。

『時をかける少女』

・・・素敵な青春映画。細田守作品。

『ホームアローン』

・・・言わずと知れた名作。これをみて元気になろう!

『トイストーリー』

・・・友情に感動!

『リメンバー・ミー』

・・・家族の絆って本当にいいものですね。

(参考文献:『こころキャラ図鑑』 池谷裕二・監修)

<担当:南部>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net

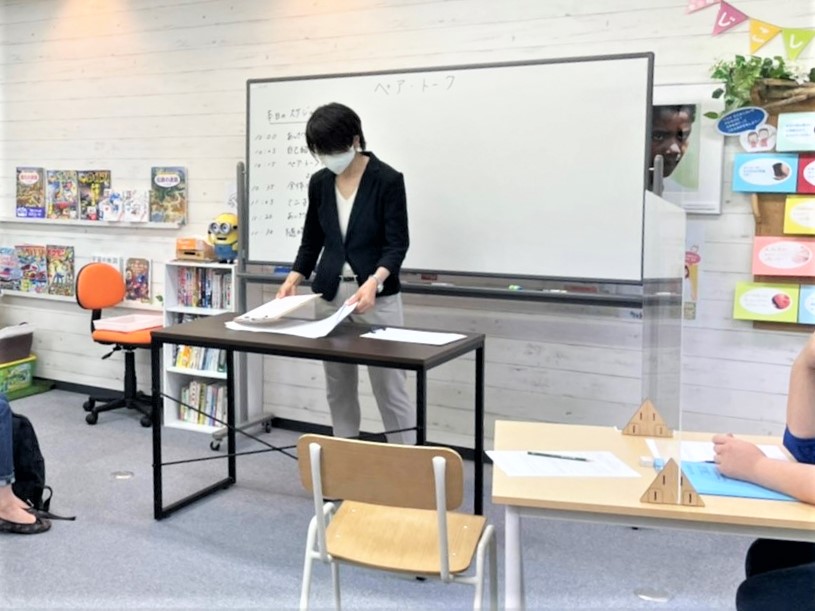

ポジティブな感想が多数!第1回ペア・トーク開催報告

先日、6/20(日)に第1回目の「ペア・トーク(ペアレント・トーク)」が開催されましたのでその模様をお伝えします。

8階の待合スぺースを講義ルームに模様替えし、6名の保護者様にご参加いただきました。

当日のスケジュールは下記の通りでした。

10:00 挨拶・注意事項

10:05 自己紹介

10:15 ペア・トーク(2人で)20分間

10:30 全体でシェアリング

11:05 ミニ子育て講座

11:20 挨拶

11:30 解散

緊張をほぐしていただくために、最初は“何に見えるか”クイズをしました。

すぐにわかる方やヒントがあってもうーんと悩まれる方人それぞれ。

人には強みや弱み、得手不得手があり、これはお子さんにも通ずることですねという導入から始まりました。

その後の自己紹介ではおひとりずつ、お名前と、この会で聞いてみたい悩み事や困り事、ご自分の良さをお話していただきました。

皆様からのお悩みとして

◆親同士の人間関係

◆ゲーム以外の家での過ごし方

◆コロナ禍での自分のストレス発散

◆小学生になった時どう成長していくのか(未就学のお子さま)

などが挙げられました。

その後はペアになり、お悩み事など話し合っていただいたのですが、初めてお会いする方同士でもすぐに打ち解けられ、和やかな雰囲気で話が進みました。

ある保護者様は、人とコミュニケーションをとることが苦手で、他人とは距離を取ってあまり親密にならないようにしていたり、ストレスがたまったらご主人に吐き出したり…そうしてしまう自分も否定してしまう様子があるという心の内をお話くださり、参加した皆さんは共感されていました。

またある保護者様は、ゲームの使い方についてお子さんと話し合った上で使い方のルールを決め、見守り機能やスクリーンタイムを使って時間を制限して工夫されていることをお話くださり、困り事で提案された方や他の方も参考になった様子でした。

子育てミニ講座ではスタッフが未就学児になりきり、積み木で遊んでいる場面でどういう声掛けをしたらよいかを皆さんで考えていただきました。

声掛けする時は「できたね」「縦にしたね」など実況中継のように、言葉で子供の行動を翻訳してあげることで、行動と気持ちがつながります。そこから今度は子供さんが行動した時に、その時の気持ちを言語化する手助けになるそうです。

あっという間の90分でしたが、終了後のアンケートではポジティブな意見が多数寄せられ、意義のある会になったことにホッといたしました。

次回は7/25(日)に開催いたします。

(こちらは、6月のお申込み時、定員数によりお断りさせていただいた方々を優先的にご案内いたしました。すでに満席となっておりますので、どうかご了承ください)

今後も定期的に開催していく予定ですので、是非いろんな方にご参加していただけたらと思います。

※8月開催につきましては近々ご案内いたしますので、どうぞご確認下さいませ。

<担当:近藤>

放課後等デイサービス・就労支援トレーニング・企業コンサルティング

株式会社WALLESS(ウォレス)

〒910-0005 福井県福井市大手3丁目1-15 ビアンモアビル8F Tel.0776-89-1862

walless.net